|

Ajiaco criollo. Foto: Tomada de Cubadebate

De seguro cuando degustas ese delicioso pedazo de cerdo asado en los festejos de fin de año no te detienes a reflexionar de dónde viene esa tradición tan arraigada en la mesa del cubano.

Las

pistas principales podemos encontrarlas en los diarios de campaña de los

próceres independentistas, fundamentalmente José Martí, Máximo Gómez y Carlos

Manuel de Céspedes; así como en relatos de testigos presenciales, epístolas,

textos periodísticos y documentos de la época.

Entre

las disímiles preparaciones consumidas ya durante las guerras libertadoras (1868-1898),

destacan el riquísimo puerco asado, frito o guisado con plátano; el arroz con

frijoles; la jutía ahumada; el tasajo de vaca; las tortas de maíz, aunque este

último también se consumía hervido o molido y cocinado con agua y sal; y por

supuesto, no podía faltar el cubanísimo casabe a base de yuca; ni el ajiaco.

De los

dulces, el frangollo –primero que

degustó José Martí al desembarcar en Playita de Cajobabo en abril de 1895, y

que se obtiene a base de plátano y miel–, el dulce de plátano maduro, de raspa

de coco; la empanadilla; la panetela; la caña omnipresente y la miel para

endulzar, esta última sustituida en caso de escasez por un sucedáneo extraído

de la guásima.

De las viandas, el chopo de malanga; ñame;

yuca; plátano; papa; calabaza; y sobre todo, mucho boniato,–o buniato, como lo

llama Martí en su diario– que se convirtió en la variante que “alivió el hambre

de todo un pueblo durante los años difíciles de la guerra”; según el

santiaguero Ismael Sarmiento Ramírez en El ingenio del mambí,

y que era sembrado por caballerías en las zonas insurrectas.

“A los

mambises no les falta en su atuendo guerrero una puya de madera para sacar

boniato cuando llega la orden de busca de víveres; y al soldado, en general, un

boniato asado en su jolongo”; explica el investigador, ejemplificando la

trascendencia de esta vianda con algunos fragmentos de la poesía que le dedicó

el patriota y pedagogo bayamés José María Izaguirre:

En la

mesa del pobre

suculento

y asado,

eres,

con miel mezclado,

la

gloria del hogar;

A veces

por el hambre

vagando

atormentado,

tu

hallazgo afortunado

mi

situación salvó.

Y

entonces el tormento

la pena

inconcebible

que

causa el hambre horrible.

con

rapidez pasó.

Asimismo,

consumían mucho las frutas naturales, sobre todo mango y guayaba; alguna que

otra pomarrosa e hicacos, menos conocidos en la región occidental; y naranja

agria, muy empleada para las carnes; así como el culantro y el orégano para

condimentar.

Para

calmar la sed, preferían el guarapo y el agua de canela y anís; el licor de

rosa y la rica canchánchara; sin que faltara el ron y el vino, aunque se

prefiriera el aguardiente de caña, enarbolado como símbolo de rebeldía.

Cuando

el Apóstol dice en El Diario de Campaña de Cabo

Haitiano a Dos Ríos: “el café enseguida, con miel por dulce”,

habla no solo de la alimentación de la manigua; sino de bienvenida; de la

aceptación a su persona como epítome de la gesta que se libraba y de apoyo a

esa última.

“Asan

plátanos, y majan tasajo de vaca, con una piedra en el pilón, para los recién

venidos”; refiere Martí y alude incluso a las herramientas y formas

tradicionales de preparar los alimentos, como “improvisar parrillas sobre el

fuego de leña”; relatando la formación de usos y costumbres alimentarias que

conforman tanto la herencia histórica como la culinaria y constituyen parte

indeleble del proceso formativo de la identidad nacional, paridas al calor de

las gestas libertarias y el ingenio.

El humor

y la inventiva les alcanzó a los mambises, aún entre tantas penurias, para

inventarse coloquialismos asociados a las complejidades de la comida en el

monte; y adjudicaron al acto de alimentarse los seudónimos “la hora del rancho”,

“boniatada” y “sestear”; además de referirse como “tumbar la teja” al momento

de comer de las raciones de otro soldado.

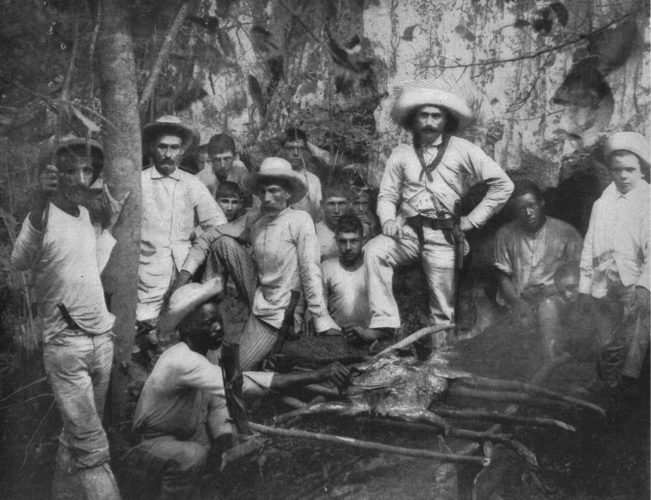

Los mambises llegaron a ingerir cuero tostado que encontraban abandonado en las fincas. Foto: Tomada de Cubahora |

Sin

embargo, idealizar la cocina de campaña, caracterizada por el déficit, la heterogeneidad,

la improvisación y la incertidumbre, sería un error histórico; un irrespeto a

esos soldados que libraron una guerra dual: contra el conquistador y contra la

hambruna; y que se vieron obligados en la mayoría de las ocasiones a ingerir

alimentos crudos y hasta en estado de descomposición.

Los

conflictos bélicos de esta etapa devastaron las zonas agrícolas; y la escasez

resultante modificó los hábitos culinarios y obligó a sustituir ingredientes y

rescatar recetas primitivas, aprovechando las bondades del monte y la

experiencia de sus pobladores.

La creatividad se convirtió en el arma secreta con la que lograron paliar las carencias alimentarias causadas además por la interrupción de sus canales de avituallamiento debido al asedio de las tropas españolas, por las sequías, la disminución de la producción para el consumo interno y por la escasez que caracterizaba a la región oriental de forma general.

Si bien

ocasionalmente podían satisfacer sus apetitos con salchichón y gallina asada o

en guiso, la historia relata cómo hicieron gala de lo que Sarmiento Ramírez

calificó de “magia gastronómica”; y debieron recurrir al sacrificio de los

mismos caballos que les servían de montura, muchos de los cuales se encontraban

en un estado deplorable y padecían desnutrición, e incluso tétano; así como a

los equinos que el enemigo perdía en batalla.

Se sabe

que cuando escaseaban los recursos de boca, los patriotas espantaron el hambre

con majás, ratones, lechuzas, almiquíes, caimanes, cocodrilos y hasta cangrejos

ciguatos que provocaron muertes por envenenamiento.

Aprovechar

los recursos que les brindaba el ambiente geográfico se convirtió en el legado

de su gastronomía y coctelería; influencias que sobreviven hoy, muchas veces

imperceptibles por lo profundamente incorporadas.

Dahomy

Darroman Sánchez

amss/Tomado

de Trabajadores

0 Comentarios

Con su comentario usted colabora en la gestión de contenidos y a mejorar nuestro trabajo